日本酒イベントで広がる世界|初心者も楽しめる!旅するように味わう物語

日本酒イベントは、ただお酒を飲むだけの場ではありません。各地の酒蔵が一堂に集まり、その土地ごとの個性豊かな日本酒を体験できる特別な機会です。酒蔵の職人や杜氏(とうじ)と直接話しながら、日本酒造りへのこだわりやストーリーを聞くことで、より深く日本酒の魅力を感じることができます。

さらに、日本酒と地元の料理とのペアリングを楽しめるイベントも多く、食文化とともに日本酒を味わうことができます。旅をしながら、各地域の特色ある酒を味わうことは、まるで日本各地を巡る冒険のような体験になるでしょう。

日本酒は、その土地の風土や文化、職人の技が詰まった「地域の物語」とも言えます。京都の伏見では軟水が生み出すまろやかな日本酒が楽しめ、新潟では雪国ならではの「淡麗辛口」の酒が味わえます。広島の熟成酒、北海道の氷温熟成酒、さらには海外での日本酒カクテルなど、日本酒は地域ごとに驚くほどのバリエーションがあります。

「このお酒が生まれた背景には、どんな歴史があるのだろう?」

「なぜこの地域の日本酒はこんなにすっきりしているの?」

そんな疑問を持ちながらイベントに参加することで、日本酒を飲むだけでなく、その地域の文化や歴史を知る楽しさも味わえます。

「日本酒の知識がないと楽しめないのでは?」と思うかもしれませんが、心配無用です。ほとんどの日本酒イベントでは、初心者向けの説明ブースや、スタッフによるサポートが充実しています。

🔹 初心者向けの楽しみ方ポイント

- 少量ずつ試飲する:日本酒はアルコール度数が高めなので、いろいろな種類を試しながら、自分に合う味を見つけるのがコツ。

- スタッフや杜氏と会話する:気になる日本酒があれば、造り手に話を聞いてみましょう。お酒の背景を知ることで、より深く楽しめます。

- 料理とのペアリングを試す:イベントでは日本酒と合うおつまみが提供されることも多いので、相性を確かめながら味わってみるのがおすすめ。

- 飲みすぎに注意!:美味しい日本酒が多いので、ついつい飲みすぎてしまいがち。水を飲みながら、適度に休憩を取りましょう。

日本酒イベントは、初心者でも気軽に楽しめる世界です。さあ、エミリーと一緒に、日本酒の旅へ出かけましょう!

【第一章】東京|初めての日本酒イベントで広がる世界

初心者でも楽しめる!日本酒イベントの雰囲気とは?

エミリーは、小さなトランクを片手に羽田空港に降り立った。ロンドンで和食に出会い、日本酒に興味を持つようになった彼女は、今回の日本旅行で思い切って日本酒イベントに参加することを決めた。

彼女が日本酒に興味を持ったのは、ロンドンの和食レストランでの経験だった。ある日、友人に勧められて飲んだ日本酒が、想像していたものとはまったく違ったのだ。フルーティーで飲みやすく、食事との相性も抜群だった。そこから、日本酒の種類や飲み方に興味を持ち始め、ついに本場の日本で体験してみたいと思うようになったのだった。

しかし、彼女の頭の中にはたくさんの疑問が渦巻いていた。

「日本酒イベントって、どんな雰囲気なんだろう?日本語が話せなくても大丈夫かな?女性が一人で参加しても楽しめる?」

そんな不安を抱えながらも、好奇心が勝り、エミリーは東京で開催される『日本酒フェスティバル』の会場へと向かった。

エミリーの出会い|日本酒の奥深さに触れる

会場は、東京の高層ビルがそびえ立つ大都会の真ん中にある。けれども、イベントの敷地に足を踏み入れると、一瞬で異なる空気が流れた。木造の屋台が立ち並び、赤い提灯が灯る風景に、エミリーは「まるで江戸時代の市場みたい」と思った。

「こんにちは!ようこそ、日本酒フェスティバルへ。初めてのご参加ですか?」

着物を着たスタッフが微笑みながらパンフレットを手渡してくれる。ほのかに漂う甘い米麹の香りが、会場を包み込んでいた。

「はい、実は日本酒のことはあまり詳しくなくて…。」

「ご安心ください。ここではたくさんの種類の日本酒を試せますし、各酒蔵のスタッフが丁寧に説明してくれますよ!」

エミリーは少し緊張しながらも、試飲チケットを手に持ち、会場内を歩き始めた。すると、一人の若い女性が声をかけてきた。

「あなたも一人参加?私もなの!よかったら一緒に回らない?」

彼女の名前はさやか。日本酒が大好きで、毎年このイベントに足を運んでいるという。初対面にも関わらず、さやかのフレンドリーな態度にエミリーの緊張がほぐれていった。

試飲体験で感じる、日本酒ごとの違い

最初に立ち寄ったブースでは、新潟の蔵元が試飲を提供していた。

「これは『純米吟醸』という種類で、お米の旨みがしっかり感じられますよ。香りを楽しんでから、ゆっくり味わってみてください。」

エミリーは言われた通り、グラスを軽く回して香りを吸い込んだ。

「フルーティーな香り…これが日本酒なの?」

ひとくち口に含むと、口の中に優しい甘みと深みが広がる。エミリーの目が大きく開いた。

「美味しい…!」

さやかが笑いながら頷く。

「でしょ?日本酒って種類によって全然違うから、いろいろ試してみるといいよ!」

会場内では、さまざまな屋台が並び、地元の特産品を使ったおつまみも楽しめた。焼き鳥の香ばしい匂い、醤油と味噌の香りが漂い、エミリーは日本酒と料理の相性に興味を持ち始めた。

「日本酒と食事の組み合わせって、すごく奥が深いんですね。」

「そうそう!新潟のお酒はお米の甘みが強いから、濃厚な味のおつまみとよく合うの。」

エミリーは、初めての日本酒の世界に足を踏み入れた実感が湧いてきた。そして、周りの人々と交流しながら、少しずつ自分の好みを探し始める。

【第二章】京都|着物で巡る伏見の酒蔵と京料理のペアリング

東京での日本酒フェスティバルを存分に楽しんだエミリーは、次なる目的地として京都を訪れることにした。さやかは「京都の伏見は、日本酒造りの歴史が深くて雰囲気も最高だよ!」と熱く語り、彼女を誘ったのだった。

伏見の名水が生む、まろやかで優しい日本酒

京都駅に降り立つと、東京とはまったく違う空気が流れていた。石畳の道、歴史を感じる町屋建築、そしてゆったりとした時間の流れ。エミリーは「まるで別の世界に来たみたい」と感動した。

「京都は水が美味しいから、日本酒造りにも最適なの。特に伏見は、名水が湧き出る場所として昔から知られているんだよ。」

さやかの説明を聞きながら、二人は伏見の酒蔵が立ち並ぶエリアへと向かった。

着物で町歩き|歴史と文化に溶け込む体験

「せっかく京都に来たんだから、着物を着てみない?」

さやかの提案で、エミリーは着物レンタル店で初めての着物に挑戦することになった。店のスタッフが丁寧に帯を締めてくれ、鏡に映る自分の姿に驚く。

「わあ…まるで日本映画の登場人物みたい!」

着物姿で伏見の町を歩くと、観光客や地元の人々から「素敵ですね」と声をかけられ、エミリーは少し照れながらも嬉しそうだった。

伏見の酒蔵巡りと試飲

まず訪れたのは、江戸時代から続く老舗の酒蔵。蔵元の方が、日本酒の造り方や伏見の水の特徴を詳しく説明してくれた。

「伏見の酒は、軟水で仕込むから口当たりが柔らかくて、ほんのり甘いのが特徴なんです。」

さやかと一緒に試飲を始めると、東京で飲んだ日本酒とはまったく違う味わいに驚いた。

「これは…まるで絹のように滑らか!」

「でしょ?伏見の酒は女性にも人気があるんだよ。」

エミリーは、しっかりとした米の旨味と優しい甘みのバランスに感動しながら、いくつかの銘柄を飲み比べた。

日本酒×京料理の極上ペアリング|湯葉、漬物、和菓子と楽しむ

「日本酒には食べ物との組み合わせが大事だよね!」

さやかの案内で、二人は伏見の老舗料理店に入り、京料理とのペアリングを試すことにした。最初に運ばれてきたのは、湯葉の刺身と冷やした純米吟醸。

「湯葉の繊細な味と、この酒のすっきりした甘さがすごく合う!」

さらに、京漬物の盛り合わせと熟成酒の組み合わせも楽しむ。

「この古酒、まるでシェリー酒みたい。漬物の酸味と相性抜群!」

日本酒と食のマリアージュの奥深さを知ったエミリーは、伏見の魅力にどんどん引き込まれていった。

「京都に来て本当によかった…!もっと日本酒について知りたくなったわ!」

そう語るエミリーの表情は、旅の初めとは違い、日本酒への興味と期待に満ちていた。

【第三章】新潟|雪国の恵み「淡麗辛口」酒の陣で味わう最高峰

京都での伏見の日本酒に感動したエミリーは、次なる目的地として新潟を訪れることを決めた。さやかが「日本酒の一大イベント『にいがた酒の陣』がすごいから、一緒に行こう!」と誘ったのだ。

冬の新潟、日本酒の聖地へ

新幹線で新潟へ向かう車内、エミリーは窓の外に広がる雪景色に見入っていた。

「まるで白銀の世界ね…!京都とは全然違う雰囲気!」

「でしょ?新潟は冬が厳しいけど、その寒さが美味しい日本酒を生むんだよ。」

さやかは、新潟が日本有数の酒どころである理由を説明した。

「新潟の酒は『淡麗辛口』って言われることが多いんだけど、それはこの土地の米と水のおかげなの。雪解け水がじっくりと地層を通って、きれいな軟水になるんだ。」

エミリーは「水が違うだけで、味も変わるのね…!」と、日本酒造りの奥深さを改めて感じた。

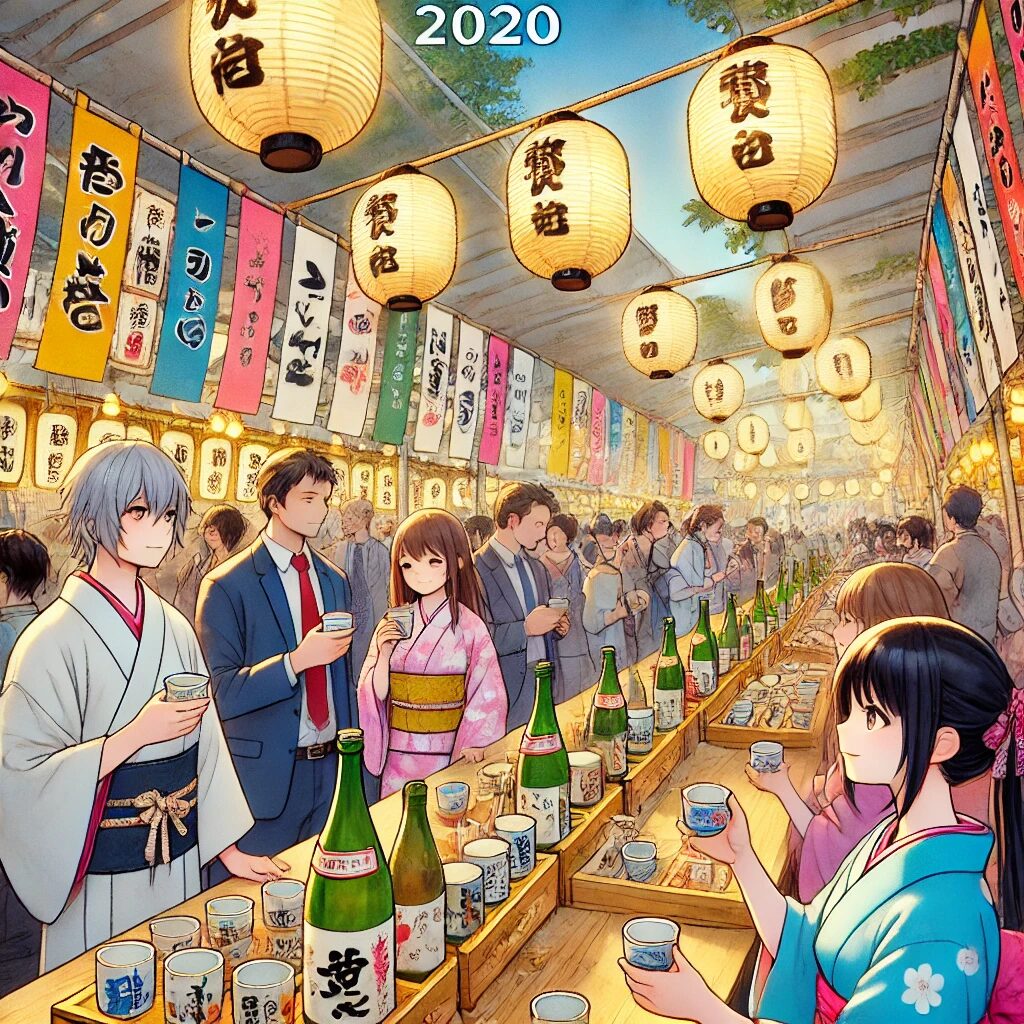

『にいがた酒の陣』の熱気|新潟ならではの酒造り

新潟駅に到着すると、さっそくイベント会場へと向かった。『にいがた酒の陣』は、毎年12万人以上が訪れる国内最大級の日本酒イベント。会場に足を踏み入れると、全国各地から集まった日本酒ファンの熱気に圧倒された。

「すごい!お祭りみたいね!」

「そうでしょ?ここには90以上の酒蔵が集まっていて、新潟中の日本酒を試飲できるの!」

さやかの案内で、まずは新潟を代表する銘柄を試してみることにした。

最初に訪れたブースでは、「久保田」「八海山」「越乃寒梅」などの新潟を代表する日本酒が並んでいた。

「この『久保田 千寿』は、新潟らしい淡麗辛口の味わいだから、まずはこれから試してみよう!」

エミリーは、さやかから渡されたお猪口を口に運ぶ。スッと口の中に広がる透明感のある味わいに驚いた。

「これは…今までの日本酒とは違う!すごくすっきりしていて、キレがあるわ!」

「でしょ?新潟の酒は、料理と一緒に飲むとさらに美味しくなるんだよ。」

へぎそば&のどぐろと楽しむ、新潟の地酒

その言葉を聞いて、二人は新潟の郷土料理を提供する屋台へと向かった。まず試したのは「へぎそば」と「のどぐろの塩焼き」。

「へぎそばは布海苔(ふのり)をつなぎに使ってるから、ツルツルと喉ごしがいいの。これに淡麗辛口の日本酒を合わせると最高だよ!」

エミリーは、そばを一口すすり、日本酒を合わせてみた。

「本当だ!そばの香りとお酒のキレがすごく合う…!」

次に食べたのは、新潟名物「のどぐろの塩焼き」。

「のどぐろは脂がのってるから、スッキリした酒と相性抜群なんだよ。」

「うん…!脂の旨みが、日本酒の爽やかさで引き締まる感じがする!」

エミリーは、淡麗辛口の魅力を全身で感じながら、新潟の日本酒文化に深く魅了されていった。

新潟の酒文化に触れる

イベントの最後に、エミリーとさやかは酒蔵の杜氏(とうじ)と話をする機会を得た。

「新潟の酒造りには、どんなこだわりがあるんですか?」

杜氏は微笑みながら答えた。

「新潟の酒は、シンプルに見えて実はすごく繊細なんです。余計なものを足さずに、米と水の良さを最大限に引き出す。それが新潟の『淡麗辛口』の真髄です。」

エミリーは、日本酒の世界が地域ごとに異なる個性を持っていることに改めて感動した。

「日本酒って、本当に奥が深いのね…!もっといろんな地域の酒を試してみたい!」

そう語るエミリーの目は、さらに次の旅へと期待に満ちていた。

【第四章】広島|熟成酒の魅力と牡蠣の絶品ペアリング

新潟の『にいがた酒の陣』で淡麗辛口の魅力を存分に味わったエミリーとさやか。次に向かったのは、瀬戸内の穏やかな気候に育まれた広島だった。

伝統と革新が交差する、広島の酒文化

新潟の雪景色とは対照的に、広島は温暖で穏やかな空気に包まれていた。瀬戸内海を望む風景を見ながら、エミリーは「同じ日本でも、こんなに違うんだ!」と驚いた。

「広島の日本酒は、まろやかで優しい口当たりが特徴だよ。軟水を使っているから、米の甘みがしっかり感じられるんだ。」

さやかの説明を聞きながら、二人は広島の酒蔵巡りを楽しむことにした。

熟成酒ってどんな味?広島で出会う深みのある日本酒

広島で有名な日本酒イベントといえば『酒まつり』。毎年10月に開催され、全国の酒蔵が集結する盛大な祭りだ。

「エミリー、ここでは熟成酒を試してみるといいよ!」

さやかが勧めたのは、じっくりと寝かせた『古酒』。

「わあ…これはまるでブランデーみたいな深みがある!」

熟成された日本酒は、琥珀色に輝き、果実やナッツのような香りが漂う。口に含むと、濃厚な甘みとコクが広がり、エミリーは新たな日本酒の世界を知った。

「日本酒って、熟成させるとこんなに変わるんだね…!」

「そうなの!広島には、このタイプの日本酒をじっくり楽しむ文化も根付いているんだよ。」

牡蠣×日本酒の至福のマリアージュ

広島といえば、牡蠣。二人は新鮮な牡蠣が楽しめる店へと足を運んだ。

「日本酒と牡蠣って、合うの?」

「もちろん!特に広島の純米酒は、牡蠣のクリーミーな味わいと相性抜群だよ。」

さっそく、生牡蠣にレモンを絞り、日本酒と合わせてみる。

「これは…!牡蠣の甘みが、日本酒のまろやかさで引き立つ!」

さらに、牡蠣の酒蒸しや焼き牡蠣も楽しみながら、エミリーは日本酒と食の組み合わせの奥深さにますます惹かれていった。

「広島のお酒は、じっくりと味わう楽しさがあるわね…!」

瀬戸内の穏やかな風を感じながら、エミリーはまた一つ、日本酒の魅力を発見する旅を続けていった。

【第五章】北海道|大自然が育む氷温熟成酒と海鮮の奇跡

広島の熟成酒と牡蠣の素晴らしいペアリングを堪能したエミリーとさやかは、日本最北の地・北海道へと向かった。北海道の日本酒は、厳しい寒さの中で醸される独特の風味を持ち、大自然の恵みが詰まった逸品が揃っている。

氷温熟成が生み出す、まろやかで滑らかな日本酒

新千歳空港に降り立つと、冷たい空気がエミリーの頬をかすめた。北海道の冬は厳しいが、それが日本酒の醸造にとっては理想的な環境だとさやかが教えてくれた。

「北海道の日本酒は、低温でじっくり発酵させるから、透明感のあるすっきりした味わいが特徴なんだよ。」

二人は、札幌市内にある歴史ある酒蔵を訪れた。雪に囲まれた酒蔵の白壁が青空に映え、幻想的な雰囲気を醸し出している。

雪まつりで楽しむ!日本酒と冬の風物詩

運よく札幌雪まつりの期間中だったため、二人は巨大な雪像の並ぶ大通公園へと足を運んだ。会場では、地元の酒蔵が集まり、さまざまな日本酒を振る舞っていた。

「エミリー、この『氷温熟成酒』を試してみて!」

さやかが手渡したのは、氷点下でじっくりと熟成させた日本酒だった。エミリーは一口含み、目を見開いた。

「これは…驚くほど滑らかで、ほんのり甘い!氷で熟成させると、こんなに柔らかい味になるの?」

「そうなの!寒冷地ならではの熟成方法で、まろやかさが際立つんだよ。」

新鮮なウニ・イクラと味わう、日本酒の極致

北海道といえば、新鮮な海の幸。二人は日本酒に合う食事を楽しむため、市場へと足を運んだ。

「北海道の日本酒には、やっぱり海鮮が合うよね!」

二人はウニやイクラがたっぷり乗った海鮮丼を頼み、地元の純米大吟醸と合わせてみた。

「ウニの濃厚な甘みと、日本酒のすっきりした味が絶妙にマッチする…!」

「でしょ?北海道の酒は、食事と合わせるとさらに美味しさが引き立つの。」

冷たい空気と温かい料理、そして日本酒の繊細な味わいを楽しみながら、エミリーはますます日本酒の世界に魅了されていった。

【第六章】海外|ニューヨークで広がる日本酒の新たな可能性

日本各地の日本酒文化を巡ったエミリーとさやか。次に二人が向かったのは、日本酒が世界でどのように受け入れられているのかを知るため、海外の日本酒イベントだった。

海外で日本酒はどう楽しまれているのか?

エミリーはロンドンに帰国する前に、さやかと一緒にアメリカ・ニューヨークの「SAKE Festival」に参加することにした。マンハッタンの高層ビル群を背景に、日本酒のブースが並び、多くのニューヨーカーたちが日本酒を楽しんでいた。

「すごい…!日本以外でもこんなに多くの人が日本酒を楽しんでいるなんて!」

エミリーは驚きを隠せなかった。会場では、アメリカで人気のスパークリング日本酒やフルーティーな純米酒が多く並び、日本酒の多様性がアピールされていた。

日本酒カクテルの魅力|SAKE Mojito & Yuzu Martini

「エミリー、日本酒のカクテルもあるよ!」

さやかが指さしたのは、日本酒をベースにしたモダンなカクテルバーだった。ニューヨークのバーテンダーが創作した「SAKE Mojito」や「Yuzu Sake Martini」を試してみることに。

「これは…すっきりしていて飲みやすい!柚子の香りが日本酒と絶妙に合うわね!」

「日本酒の可能性は無限大だよね。伝統的な楽しみ方もいいけど、こういう新しいアプローチも面白い!」

伝統を超えて進化する、日本酒の未来

エミリーとさやかは、日本酒が国境を超えて広がる様子を目の当たりにし、改めてその奥深さを実感した。

「これからもっと世界中の人が日本酒を楽しむようになるといいな。」

「そうだね。日本で学んだことを、エミリーの国でも伝えていけたら素敵だね!」

こうして、日本酒の旅を終えたエミリーは、たくさんの思い出と新たな視点を持ち帰ることとなった。

【第七章】エミリーの旅の終わりと新たな始まり

長い旅を終え、エミリーはついにロンドンへと帰国した。スーツケースには、各地で出会った日本酒の銘柄リストや、酒蔵での体験を記したメモがぎっしりと詰まっていた。

日本酒を通じて広がる人とのつながり

帰国後、エミリーはさっそくお気に入りの和食レストランを訪れ、オーナーに旅の話をした。

「日本でこんなに素晴らしい日本酒と出会ったの。ロンドンでも、もっと日本酒の魅力を伝えられたらいいな。」

オーナーは興味津々でエミリーの話に耳を傾け、日本酒の試飲イベントを開くことを提案した。

「それなら、お店で小さな日本酒ペアリング会をやってみたらどう?エミリーが日本で学んだことをみんなにシェアしてみるのも面白いかもね。」

こうして、エミリーはロンドンで日本酒の魅力を広めるための新たな一歩を踏み出した。

ロンドンで日本酒会を開催!伝える楽しさ

そんなある日、日本で出会ったさやかからメッセージが届いた。

「エミリー、元気?ロンドンでの日本酒会、楽しそうだね!私もまた日本各地のイベントに行って、新しい日本酒を発掘してるよ!」

さらに、伏見の酒蔵の杜氏や、新潟で出会った酒造り職人からも「次に日本に来るときは、ぜひうちの新しいお酒を試してほしい」と連絡があった。

「旅が終わっても、日本酒を通じてこんなに素敵なつながりが続くなんて…!」

エミリーは、日本酒の魅力は単なる飲み物としての美味しさだけではなく、人と人とをつなぐ力があることを改めて実感した。

これからも続く、日本酒と旅の物語

ロンドンの夜、日本酒をグラスに注ぎながらエミリーは思った。

「次はどこの日本酒を飲みに行こうかな?」

彼女の日本酒の旅は、まだ始まったばかりだった。

2020年以降に開催された日本酒イベント

2020年以降に開催された日本酒イベントの中から、注目すべきものを以下にまとめました。

1. awa酒 week at 虎ノ門横丁(2024年10月17日~10月24日)

東京・虎ノ門ヒルズの虎ノ門横丁で開催されたイベントです。全国各地の23の酒蔵が日替わりで登場し、スパークリング日本酒「awa酒」を提供しました。フランスの「Kura Master 2020」で審査員賞を受賞した群馬県・永井酒造の「MIZUBASHO PURE」や、黒龍酒造の「ESHIKOTO AWA EXTRA DRY 2020」など、多彩なawa酒が楽しめました。

“世界の乾杯酒”スパークリング日本酒が23の酒蔵から虎ノ門横丁に集結!「awa酒 week at 虎ノ門横丁」開催

2. 栃木県の酒蔵ツーリズム推進事例(2020年12月15日)

栃木県では、外国人富裕層をターゲットにした日本酒と洋食のペアリングイベント(Brewery Tour to the North of Tokyo ~Enjoy an authentic craft sake tour in Tochigi~ )が都内で開催されました。栃木県産の食材を使用した洋食4品と、4つの蔵元から提供された8種類の日本酒を組み合わせ、参加者に新たな味覚体験を提供しました。

3. 香港での日本酒プロモーションイベント(2022年~2023年)

香港では、日本各地の自治体が地酒の輸出促進のため、レストランを活用した試飲イベントを実施しました。福岡県は県産食材を使った日本料理店でバイヤー向けの試飲会を開催し、茨城県はミシュラン1つ星の広東料理店で日本酒とのペアリングメニューを提供しました。また、ジェトロはバレンタインデーに合わせ、若い女性やカップルを対象とした日本酒とチョコレートのペアリングイベントをショッピングモールで開催しました。

4. にいがた酒の陣(毎年開催)

新潟県酒造組合が主催する「にいがた酒の陣」は、2日間で12万人以上を集める日本最大級の日本酒イベントです。90以上の蔵元が参加し、多彩な日本酒の試飲や販売が行われています。

これらのイベントは、日本酒の多様な魅力を国内外に伝える重要な役割を果たしています。参加者は各地の特色ある日本酒を味わい、食文化とのペアリングを楽しむことで、日本酒への理解と関心を深めています。

これらのイベントは、日本酒の多様な魅力を国内外に伝える重要な役割を果たしています。参加者は各地の特色ある日本酒を味わい、食文化とのペアリングを楽しむことで、日本酒への理解と関心を深めています。

【まとめ】日本酒イベントは人生を豊かにする体験

日本酒は、単なるお酒ではなく、地域ごとの気候や風土、職人たちの情熱が込められた文化そのものです。本記事では、エミリーの旅を通じて、日本各地の日本酒イベントが持つ魅力を紹介しました。

日本酒イベントでは、初心者でも気軽に多様な日本酒を試すことができ、酒蔵の人々と直接交流することで、日本酒造りの奥深さを知ることができます。さらに、食とのペアリングを通じて、その土地ならではの楽しみ方を発見することができます。

また、日本酒は国内だけでなく、海外にも広がりを見せています。日本国外のイベントでは、独自のアレンジが加えられ、新たな飲み方や楽しみ方が提案されていました。

エミリーの旅の終わりは、日本酒の魅力を再発見する新たなスタートでもありました。そして、それは読者の皆さんにとっても同じことです。日本酒イベントは、知識がなくても気軽に楽しめる場です。ぜひ、本記事を参考にして、日本酒の世界を体験しに行ってみてください。

次の日本酒イベントで、新たな発見と出会いが待っています。

【次のアクション】あなたも日本酒の旅へ出よう!

記事を読んで「日本酒イベントに行ってみたい!」「もっと日本酒について知りたい!」と思ったあなたへ。ここからが本当のスタートです!

1. 日本酒イベントに参加する(最新のイベント情報をチェック)

- [ ] この記事で紹介したイベントの公式サイトをチェックしてみる

- [ ] 近くで開催される日本酒イベントの情報を調べる

- [ ] 初めての日本酒イベントを存分に楽しむためのポイントを押さえる

2. お気に入りの日本酒を見つける(初心者向けおすすめ銘柄)

- [ ] 地域ごとのおすすめ銘柄を試してみる

- [ ] 自宅でできる日本酒と料理のペアリングを楽しむ

- [ ] 日本酒の基礎知識を深める記事を読む(内部リンクで関連情報へ)

3. SNSでシェア&交流する(日本酒好きとつながる)

- [ ] 日本酒イベントでの体験をシェアしてみる

- [ ] 「#日本酒イベント #SAKE体験」などのハッシュタグを使って投稿

- [ ] 日本酒好きのコミュニティに参加し、新しい仲間と交流する

日本酒は、一度ハマるとどんどん奥深さが増していく素晴らしい文化です。この記事をきっかけに、ぜひあなたも日本酒の世界へ一歩踏み出してみてください!